2024.7.26機械知能・航空工学科 オープンキャンパス2024

2024年度 機械知能・航空工学科オープンキャンパスでは、機械知能・航空工学科の教員によるオープン講義や、研究室公開等のイベントを予定しています。

オープン講義のオンデマンド配信も予定しております。この機会に是非、機械知能・航空工学科へご来場ください!

開催概要

研究室公開

オープン講義

学科インフォメーション

女子学生企画

クラシックカー説明会

ライブ配信スケジュール

開催概要

開催日程:2024年7月30日(火)、31日(水) 両日10:00〜17:00

※一部展示は開催時間が異なる場合があります。プログラム一覧(PDF)からご確認ください。

開催場所:東北大学青葉山東キャンパス(工学部) 【交通アクセス】 【キャンパスマップ】

地下鉄青葉山駅からは、「工学部エリアバス」のご利用が便利です。「機械知能・航空工学科前」で下車ください。

学科受付:ご来場の際は、インフォメーションコーナー(機械系講義棟 1F 学生ホール)へお越しください。

当日は機械系講義棟 2F 第4講義室を休憩所として開放します。休憩や待合等でご自由にお使いください。

研究室公開

機械知能・航空工学科に所属する研究室による研究室公開を行います。実際の研究設備の見学や、最先端の研究成果が体験できます。研究室公開テーマ一覧と公開場所は、ガイドマップにてご確認いただけます。

リスト形式の一覧はコチラ(PDF)からご確認ください。

研究室公開テーマ一覧・

ガイドマップ

オープン講義

日時:

7/30(火)10:00〜、10:50〜、13:30〜、14:20〜、15:10〜

7/31(水)10:00〜、10:50〜

各回40分(質疑応答あり) 両日程午前9:30、午後13:00より開場

開催場所:【A02】機械系講義棟 第1講義室

事前申込は不要です。また、後日YouTubeにてオンデマンド動画を配信予定です。

| 7月30日(火) |

|---|

10:00-10:40 最新のAI技術の発展はニューラルネットワークの予測能力の進化によって実現されています。人間や生物の処理速度は一般的に非常に遅いですが、脳の予測能力により情報処理能力が支えられている科学的背景について理解し、運動制御の話題を中心に今後のAIとロボットについて考える講義としたいと思います。また学習計算の効率性については人間の方がまだ遥かによいことが知られています。今後は人間の脳の計算を模倣するニューロモーフィックなAIが求められることが考えられます。

|

10:50-11:30 空気や水のように、ほとんど意識することなく身の回りに存在する「摩擦」は、私たちの快適かつ安全な生活の鍵を握っています。このように身近に存在する科学技術である摩擦の制御は、最先端機械システムの高機能化や信頼性の確保、さらには現代の最も大きな課題である低炭素社会の構築においても重要な役割を果たしています。本講義では、そのような摩擦の果たす役割、我々が取り組んでいる摩擦研究の最新情報を紹介するとともに、それらによって拓こうとしている未来への挑戦についてお話しします。

|

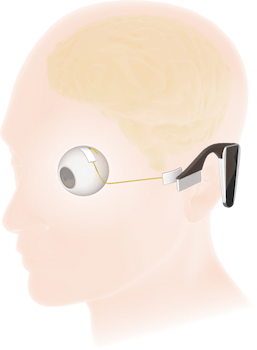

13:30-14:10 医療を支えているのは医学や薬学だけではありません。工学も医療機械や医用材料という面から医療に大きな貢献をしています。医工学とは正に工学によって医療に貢献することを目指す学問です。このオープン講義では、機械知能・航空工学科の機械・医工学コースについて簡単に御紹介します。また、人の眼球に数ミリメートル角の小さなチップを埋め込んで視覚を再建する人工網膜や、脳や神経の活動を操作する小さなデバイスの研究についてもお話しいたします。

|

14:20-15:00 私たちの身の回りにはナノテクノロジーを利用した製品が多く普及しています。これら製品を作る際、ナノスケールの計測技術が重要となります。本講義では走査型プローブ顕微鏡と呼ばれる顕微鏡を中心にナノの世界を見る計測技術について紹介します。走査型プローブ顕微鏡とは、ナノサイズの先端を持つ針を使って試料を計測する顕微鏡です。この顕微鏡では試料をどのように測定するのか、非常に小さな磁石を使った情報処理素子がどのように見えるのかなどをご紹介します。

|

15:10-15:50 発電プラントや化学プラントのような膨大なエネルギーを取り扱う施設では、小さな機器のわずかな損傷が大きな事故に繋がりかねません。しかしながら、過酷な状況で使用される材料の劣化・損傷を予測することは必ずしも容易ではなく、対象にダメージを与えることなくその状態を把握するための検査、即ち非破壊検査を定期的に行うことが欠かせません。本日の講義では、鋼材や配管などが時間と共に劣化してゆくメカニズムとその検出・評価のための非破壊検査技術、そして非破壊検査技術に関するいくつかの最新研究を紹介します。

|

| 7月31日(水) |

|---|

10:00-10:40 発電用ガスタービン圧縮機のデジタルツインをスーパーコンピュータAOBA上に構築しましたので、その研究成果について紹介します。再生可能エネルギーの導入に伴う電力負荷変動を解決するために実用されます。大規模数値計算により得られたビックデータから機械学習により、一枚の自己組織化マップが作成されます。これにより、ガスタービンの様々な運転状態を設計・運用段階であらかじめ分類することができます。カーボンニュートラルに向けて研究開発されています。水資源に恵まれた日本では、水素燃焼ガスタービンの実現により、2050年カーボンフリーも実現可能です。若いみなさんの英知でこれを実現しましょう。

|

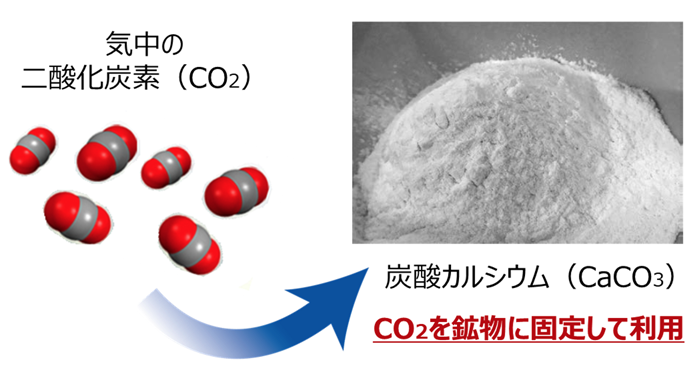

10:50-11:30 地球温暖化を防止し、カーボンニュートラルな社会を実現するために、様々な対策が考えられ、実施されています。その1つとして、二酸化炭素(CO2)をさまざまな化学物質に転換し、社会の中で利活用する技術が研究、実施されています。このオープン講義では、アルカリ性の副産物や廃棄物を利用して、CO2を炭酸カルシウム(CaCO3)に転換し、固体の中に封じ込めて利用する炭酸塩鉱物化技術について紹介したいと思います。

|

学科インフォメーション

場所:【A02】機械系講義棟 1F 学生ホール

直接質問をしたい方、話をしてみたい方、どなたでもお気軽にお立ち寄りください!

普段さわれないユニークな機械(歯車など)も多数展示!

興味のある分野やキーワードをもとに、おすすめ見学プランをご案内するコンシェルジュコーナーもあります。Webからもご利用可能です。訪問計画にぜひご活用ください。

※内容は後日追加・更新の可能性があります。

コンシェルジュWebアプリ

女子学生企画

場所:【A03】機械系2号館 1F ロビー

機械知能・航空工学科で学ぶ女子学生が各自の研究や学生生活、女性教員の研究をポスター形式で紹介するコーナーです。

クラシックカー説明会

場所:【A30】自動車の過去・未来館

教職員・学生の有志が修理した約90年前のクラシックカー(A型フォードとT型フォード)のメカニズム、歴史、修理作業などについて説明します!

自動車の過去・未来館HPはこちら

【YouTubeライブ配信あり】7/30(火)13:40~14:10

ライブ配信スケジュール

一部のプログラムでは、当日の様子をYouTubeでライブ配信します。この機会にぜひご覧ください!

【クラシックカー 展示説明会】7/30(火)13:40~14:10

【オープン講義/「壊さずに調べる」とても大切な非破壊検査(遊佐訓孝教授)】7/30(火)15:10~15:50

機械知能・航空工学科のオープンキャンパスは、一般財団法人 青葉工学振興会の助成を受けています。