7/30(水) 9:30-10:10

船本 健一 教授 link

機械工学×細胞生物学

~流体科学で解き明かす細胞のはたらき~

私たちの身体を構成する細胞は、周囲の環境変化を感知すると、細胞同士でコミュニケーションを取りながら形や動きを変化させます。この機能的な応答により健康な状態が維持されますが、その機能が破綻してしまうと病気や障害を引き起こす可能性があります。本講義では、未だ解明されていない細胞のはたらきを調べるため、機械工学や流体科学に基づく技術によって開発した「微小な環境を制御できるマイクロ流体デバイス」を紹介し、それを用いた最新の医工学研究の成果についてお話します。

7/31(木) 9:30-10:10

雨澤 浩史 教授 link

電池・燃料電池の健康診断

~放射光が拓く新たなデバイス開発~

私たちの心身を健康に保つために、健康診断を受け、体調不良の原因を明らかにしたり、それに対する治療法を決定することは大切です。これは電池や燃料電池などのデバイスでも同じです。ただ、これらのデバイスの中で起こる現象を、デバイスが動いている状態で直接見ることは簡単ではありません。この講義では、SPring-8やNanoTerasuに代表される放射光施設を活用した、電池・燃料電池の最先端“健康診断”技術と、これらを用いたデバイス開発を紹介します。

7/30(水) 10:20-11:00

波多野 雄治 教授 link

核融合エネルギーを実現するための物質科学

2030年代の発電実証を目指し、核融合(フュージョン)エネルギーの開発が急ピッチで進められています。核融合炉では、燃料である重水素と三重水素を超高温プラズマ状態にすることで反応させ、発生する高速中性子の運動エネルギーを熱や電気に変換して利用します。炉心を構成する材料は、数年間にわたり高温のプラズマと高エネルギー中性子の照射を受け続けるという過酷な環境に耐えられるタフなものでなければなりません。本講義では、核融合発電の原理と炉心材料開発の最前線について、わかりやすくお話いたします。

7/31(木) 10:20-11:00

昆陽 雅司 教授 link

触覚技術の最前線

~人とロボットをつなぐ体感インターフェース~

「体感する」という言葉に表されるように、触覚は私たちが臨場感を得たり、技能を理解・習得する上で欠かせない感覚です。近年では、スマートフォンや自動車、VRデバイスなどの身近な製品にも触覚提示技術が組み込まれ、生活や情報体験を豊かにする重要な役割を担っています。ロボットにおいても、遠隔操作による高度なタスクの実現には、人とロボットが体感を共有する技術が不可欠です。本講義では、最新の体感インタフェース技術を紹介し、未来への展望についてお話しします。

7/30(水) 11:10-11:50

田中 徹 教授 link

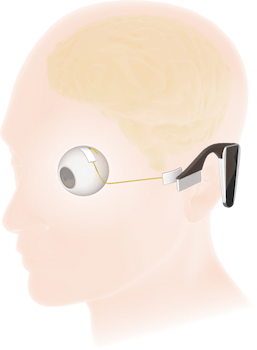

マイクロチップ イン ザ ボディ

~工学による医療の革新を目指す『医工学』の一例~

医療を支えているのは医学や薬学だけではありません。工学も医療機械や医用材料という面から医療に大きな貢献をしています。医工学とはまさに工学によって医療に貢献することを目指す学問です。このオープン講義では、機械知能・航空工学科の機械・医工学コースについて簡単に御紹介します。また、人の眼球に数ミリメートル角の小さなチップを埋め込んで視覚を再建する人工網膜や、脳や神経の活動を操作する小さなデバイスの研究についてもお話したいと思います。

7/31(木) 11:10-11:50

上高原 理暢 教授 link

生体や環境を修復する材料

現在、我々は様々な材料を利用して生活をしており、安全安心な社会を構築するためには、生命や環境に調和する材料の設計が求められています。我々の骨や歯の主成分でもあるリン酸カルシウムの組成や構造をうまく制御することで、骨の欠損部において骨を再生できる人工骨や、環境中から有害物を除去できる環境浄化材料などを作製することができます。この講義では、それらの生体や環境を修復する材料について紹介し、今後求められる材料の設計について考えてもらいたいと思います。

7/30(水) 13:30-14:10

桒原 聡文 教授 link

軌道上サービス技術が拓く宇宙インフラの将来展望

近年、世界的に民間主体の宇宙開発が加速し、小型人工衛星のメガコンステレーションによる全地球規模のインターネット網の構築等にみられるように、宇宙インフラの重要性が高まってきています。本講義では、近年の混雑化する軌道上環境の維持と宇宙経済の発展の両立を担う重要衛星技術である「軌道上サービス技術」についてご紹介するとともに、最新の人工知能に基づく宇宙ロボティクス技術がもたらす、将来の人類の活動圏の更なる拡大に向けた可能性について考える講義としたいと思います。